人类社会是熵增还是熵减? 熵 — 对我们的命运有什么终极预示?

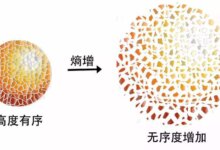

什么是熵增定律 定义:在一个孤立系统里,如果没有外力做功,其总混乱度(即熵)会不断增大。 这里面有三个词非常重要:孤立系统、无外力做功、总混乱度(熵)。 首先我们来解释什么是熵。 熵(Entropy),最早在1865年由德国物理学家克劳修斯...

什么是熵增定律 定义:在一个孤立系统里,如果没有外力做功,其总混乱度(即熵)会不断增大。 这里面有三个词非常重要:孤立系统、无外力做功、总混乱度(熵)。 首先我们来解释什么是熵。 熵(Entropy),最早在1865年由德国物理学家克劳修斯...

我们看一本书的时候,这本书就是我们要面对的一个系统。一本精心写就的书,呈现的应该是成体系的内容,体现在章节之间层层递进,主题和议题反复提及,案例和线索首尾呼应等等。但是,在一本书之上更高的那个层次呢?对于绝大多数人来讲,却是零碎的、散乱的、...

巴菲特&李嘉誠都喜欢持有大量现金流的公司。 長和系主席李嘉誠從商66年,並於1999年成為香港首富至今,他的致富心得往往被外界視為金科玉律。李嘉誠表示,其營商哲學首要是現金流,強調是「Most important thing,要有額...